切羽(きりは)とは、トンネル工事において、掘削作業が進行している最前線を指します。施工の進捗・安全性・品質に直結する重要なエリアであり、日々の管理・評価が現場運営におけるカギとなります。

近年、トンネル工事では安全面の確保や労働力不足に対応するため、切羽の可視化や遠隔監視といった「スマート施工」技術の導入が進んでいます。中でも自動変位計測・ICT活用によるリアルタイム管理の重要性が高まっています。

この記事では、切羽とは何かという基本から、現場での管理ポイント、そしてICTを活用した次世代の切羽管理までをわかりやすくご紹介します。

切羽とは

切羽の定義

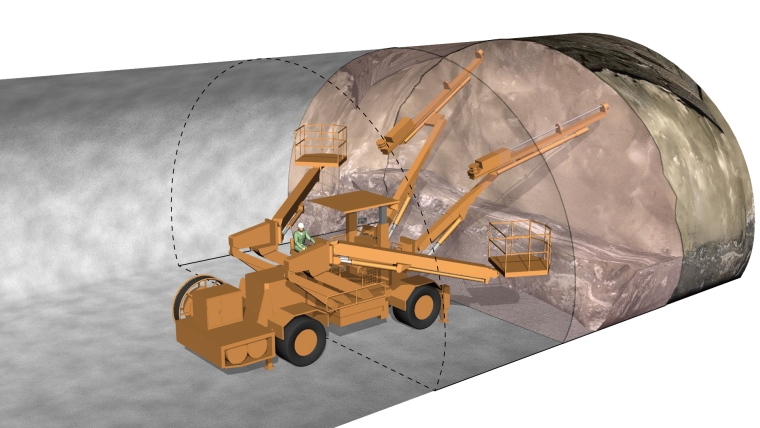

切羽(きりは)の示すエリアは現場ごとに異なる場合があります。(上図は厚生労働省の定義を図解したものです。)

【厚生労働省の定める定義】

「山岳トンネル工事現場におけるトンネルの掘削の最先端をいい、地山が露出している領域全体をいう。」と定義しています。

【土木学会の定める定義】

「トンネルの掘削及び支保作業を行っている最前線近傍」と定義しています。

※この記事では、トンネル掘削最前面で掘削に係るエリアを切羽と表現しています。

切羽は、施工の進捗、安全性、品質に直結する重要なエリアであり、日々の管理と評価が現場運営における鍵となります。

NATM工法とシールド工法での切羽の違い

トンネル工事には主にNATM(New Austrian Tunneling Method)工法とシールド工法の2つの掘削方法があります。NATM工法では、地山の自立性を利用し、最小限の支保工で掘削を進めるため、切羽の安定性が非常に重要です。

一方、シールド工法では、シールドマシンが掘削と支保を同時に行うため、切羽の安定性は機械の性能に依存します。マシンで掘削をするため切羽が目視出来ない環境で掘削を行っています。そのため切羽状態を可視化するシステムが導入されてます。

それぞれの工法で切羽の管理方法や重要性が異なるため、適切な理解と対応が求められます。

※この記事ではNATM工法を中心に記載しています。

トンネル施工における切羽の重要性と管理項目

現場で実施される施工サイクル

トンネル施工は、「計画」「実行」「評価」「改善」の4つの段階に大きく分けることができます。

これらは、PDCAサイクルにそのまま対応させて考えることができます。

・Plan(計画):トンネル施工計画

・Do(実行):トンネル施工(掘削作業、ずり出し、支保工の設置などの現場での施工)

・Check(評価):掘削後の地山の観察(切羽観察)、評価

・Action(改善):支保パターンの妥当性を再確認し、必要に応じて施工を変更

このように、トンネル施工はPDCAサイクルの考え方に沿って、安全性や品質・進捗を管理しながら進めていくプロジェクトです。

特に、Check(評価)にあたる「切羽観察」は、施工を安全かつ確実に進めるための重要な工程です。

掘削のたびに現れる地山の情報は常に異なるため、その変化を的確に計測・記録・評価することで、トンネル施工全体の信頼性と安全性が支えられています。

切羽管理項目の活用

切羽管理とは、切羽で掘削地山の観察や計測を行い安定性を評価するものです。

切羽管理には評価点を付与する項目があり、求められた評価点によって、支保パターンの変更や対策工などが発注者との協議のもと決定されます。

主な管理項目は以下で説明します。

・切羽観察:鏡面のスケッチや(亀裂の確認、岩質の変化、湧水など)支保パターンの妥当性の判定などを行うものです。

・天端沈下測定:トンネル天端部の沈下を計測し、計測点の沈下量、沈下速度を把握することで、安全性及び支保効果を評価します。

・内空変位測定:トンネルの内空を計測し、計測点の内空変位量、変位速度を把握することで、安定性及び支保効果確認を評価します。

切羽管理が重要とされる理由

事故防止とトンネル安定性の管理

切羽作業は、肌落ちと呼ばれる崩落や落石などの重大な事故につながる可能性があります。適切な切羽管理を行うことで、これらのリスクを低減し、作業員の安全確保とトンネルの安定性を管理することができます。

地山条件と掘削方法の適正判断

トンネル工事では、地山の性質に応じて掘削方法や支保パターンを適切に選定することが求められます。切羽観察や計測データを基に地山条件を正確に把握し、最適な施工方法を判断することが、工事の安全性と効率性を高めるカギとなります。

NATM工法における変位計測の必要性

NATM工法では、地山の自立性を活用するため、切羽や周辺地山の変位を継続的に計測することが重要です。変位計測により、地山の挙動を把握し、必要に応じて支保パターンを見直すことで、トンネルの安定性を確保します。

ICTによる切羽管理の高度化

センサーや外部デバイスによる切羽施工管理

ICT技術の進展により、センサーを用いた切羽の状態監視が可能となっています。

従来は目視での判断に頼っていた作業をセンサーで定量的に評価できます。 センサーや外部デバイスの活用により、危険な工事箇所での作業時間を低減することで安全性の確保や省力化に役立てられています。

演算工房では、センサーを活用しこれから掘削する天端部分の状態を先行調査するシステム(先行天端沈下計)を取り扱っています。 他にも、鏡面を測定し変位や変状の有無をリアルタイムで可視化するシステム(LiSM)も取り扱っています。

3次元スキャナを用いた切羽管理

3次元スキャナを用いることで切羽の形状や変位を高精度で計測し、データとして記録することが可能です。

これにより切羽の状態(アタリ余掘りの状態)を詳細に把握し、計画差異を現場で評価することで、品質管理の向上に寄与します。

演算工房では、TS(トータルステーション)型の3次元スキャナを活用することで、より詳細にデータを収集・活用・可視化できるシステム (CyberScan)を取り扱っています。 他にも、切羽での作業時間を低減できる、車両に取り付けるタイプの3次元スキャナシステム(車載Scatch)も取り扱っています。

施工総合管理システム

演算工房のシステムはトンネル施工を総合管理する機能を有しています。

トンネルの測量、計測、出来形管理や切羽観察などトンネル掘削を進めるための必須システムとなっています。

CyberNATMシステムで得られた情報を3次元モデルにリアルタイムで統合し日々の切羽観察で得た記録から例えば地層境界の変化をCIMで表現したりする機能を有しているシステム(E-G Modeling)です。

これらのシステムにより、設計と実施時の切羽状況の変化が判断できるため、トンネル施工の安全面に寄与することができます。

まとめ

切羽はトンネル掘削の安全性・品質を左右する最重要管理領域であり、特にNATM工法では、地山の変化に即応した柔軟かつ継続的な管理が求められます。

近年では、切羽観察や変位計測に加え、ICT技術や3次元スキャナの導入により、リアルタイムかつ定量的な評価が進んできました。

これにより、従来の人的評価から、センシングデータに基づく客観的な評価手法への移行が進んでいます。

今後は、BIM/CIMとの連携や施工自動化技術の活用が進むことで、切羽管理はより効率的で信頼性の高い手法へと発展し、現場全体の安全と品質を支える存在として、重要性を増していくと考えられます。